「生成AI」や「LLM(大規模言語モデル)」という言葉をよく耳にするものの、その違いや関係性がわからず混乱している人も多いのではないでしょうか。

この記事では、生成AIとLLMそれぞれの仕組みや特徴をわかりやすく解説し、技術的な違いや活用事例をもとに両者の本質的な違いを明確にします。ビジネスに活用するためのヒントが欲しい人や、AIの基礎を理解したい人はぜひ最後まで読んでみてください。

LLM(大規模言語モデル)とは?

LLM(Large Language Model:大規模言語モデル)とは、膨大な量のテキストデータを学習し、言葉の意味や文脈を理解して自然な文章を生成するAI技術です。

モデルのサイズ(パラメータ数)・学習データの量・計算リソースのすべてが、過去の言語モデルと比べて桁違いに大きいため、「大規模(Large)」と呼ばれています。近年、LLMを搭載した対話型AIのChatGPTやClaudeなどが、企業や個人の業務を効率化するツールとして幅広く活用されています。

LLMは一見、生成AIと混同されがちですが、LLMは主に「テキストを理解し、適切な文章を生成する自然言語処理のモデル」であるのに対し、生成AIは「画像や音声、動画などのコンテンツを生成するAI技術」を指します。生成AIのうち、テキストを生成する技術(テキスト生成AI)の根幹を担うものがLLMです。

この章では、LLMの基本的な仕組み、歴史、種類、活用例について詳しく解説します。

LLMの基本的な仕組み

LLMは、主にディープラーニング(深層学習)を活用し、大量のテキストデータを解析することで、言語のルールや文脈を学習します。その中核技術として「ニューラルネットワーク」が使われており、2017年にGoogleが発表したトランスフォーマー(Transformer)と呼ばれるアルゴリズムが現在のLLMの基盤となっています。

トランスフォーマーは、文章内の単語やフレーズの関係性を理解するための高度な仕組みを持ちます。その鍵となるのが「自己注意機構(Self-Attention)」です。

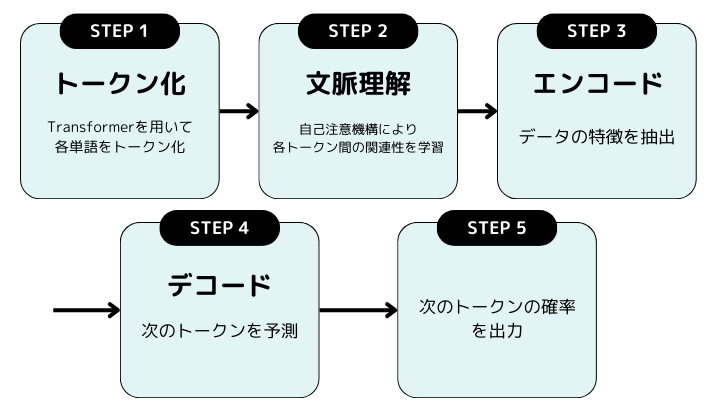

LLMの仕組み|スタジオユリグラフ作成

自己注意機構は、文章内の各単語をトークン化し、トークン間の関連性を学習することで文脈を理解します。

文脈を理解したうえで、モデルはエンコード処理(一定の規則にもとづいてデータを別データに変換すること)を通じて、各トークンが持つ意味的な特徴を高次元のベクトルとして抽出します。これにより、「犬」や「猫」など、文脈的に近い単語は類似したベクトル表現を持つようになります。

その後、デコード処理により、エンコードされた情報をもとに「次に来るべき単語(トークン)」が予測されます。これは、モデルがこれまでの文脈を理解し、自然な流れを維持しながら文章を生成するための重要なステップです。

最終的に、予測されたすべての候補トークンに対して確率分布が計算され、最も適切だと判断されたトークンが出力されます。例えば、「私はリンゴを…」という文に続く単語として、「食べた」が高い確率で選ばれる、という形です。

このような仕組みによって、単語の並び順だけでなく、文章全体のニュアンスを効果的に捉えられるようになっています。

LLMの歴史

LLMの発展は、機械学習技術の進化とともに加速してきました。以下は、その代表的な進化の流れです。

| 年代 | 主な出来事 |

|---|---|

| 2010年〜 | 初期のLLM誕生:Word2Vec登場により単語をベクトルで表現可能になる |

| 2014年〜 | seq2seqモデルの登場:機械翻訳精度(機械翻訳システムがどれだけ正確に原文を別の言語に訳せているかを示す指標)が向上 |

| 2017年〜 | Transformerの登場:注意機構の仕組みを採用したモデルで自然言語処理の精度を飛躍的に向上させ、現在のLLMの基盤に |

| 2018年〜 | BERTとGPTの登場:Transformerをベースにしたさまざまなモデルの登場で双方向文脈理解(ある単語や文を理解する際に、その前後の文脈(=左右両側)を同時に考慮する能力や処理のこと)が可能に |

| 2020年〜 | GPT-3が公開、大規模生成モデルの注目が高まる |

| 2023年〜 | GPT-4をはじめ、多様なLLMが実用化へ |

現在では、LLMは検索エンジン、カスタマーサポート、コンテンツ生成など、幅広い分野で活用されています。

LLMの種類

LLMにはいくつかの種類があり、それぞれ異なる用途や特徴を持っています。

| 種類 | 詳細 |

|---|---|

| GPT | OpenAIが開発したLLMのシリーズGPT-3、GPT-4などが存在し、自然な文章生成に強みを持つ |

| BERT | Googleが開発したLLMで、主に検索エンジンの理解力向上に利用テキストの前後関係を考慮しながら単語を解析できる |

| LLaMA | Meta(旧Facebook)が開発したオープンソースのLLM企業や研究者が自由に活用できるよう設計されている |

| PaLM | Googleが開発した超大規模言語モデル高度な論理的推論や知識検索に強みを持つ |

| Gemini | Google DeepMindが開発した最新のLLMシリーズ(旧名:Bard)マルチモーダル(画像・音声など)対応や推論力の強化が特徴 |

| Claude | Anthropicが開発したLLMシリーズ安全性・透明性を重視した設計で、長文処理や指示理解に優れる |

このように、LLMにはさまざまな種類があり、それぞれの用途に応じて適切なモデルを選びましょう。

LLMの活用例

LLMは、下記のような文章を扱う業務の効率化に大きく貢献しています。

- 文章生成

要望に合わせた文章を生成する

例:ニュース記事やブログ記事の作成、SNS投稿の自動生成、商品説明文の作成

- 要約

長文のテキストを短くまとめる

例:ニュース記事や論文の要点を抽出、ビジネスメールの要約、法務文書の簡潔化

- 翻訳

文脈を理解した自然な翻訳を行う

例:多言語対応のカスタマーサポート、英語・日本語間の翻訳

- 質問応答

質問に対して適切な回答を生成する

例:AIチャットボットによる顧客対応、FAQシステムの自動化

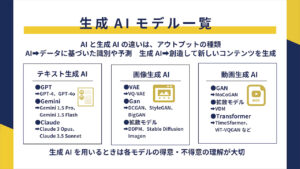

生成AIとは?

生成AI(Generative AI)とは、AIが「新しいコンテンツを生成する」技術を指します。これは、テキスト、画像、音楽、動画など、さまざまなコンテンツを対象にし、創造的なアウトプットを生み出せる点が特徴です。

従来のAIとは異なり、単なるデータ分析や予測を行うのではなく、新しいコンテンツを「創造」することを目的としています。

生成AIの仕組み

生成AIは、大きく分けて「学習フェーズ」と「生成フェーズ」の2つのステップで機能します。

学習フェーズ(AIが知識を蓄える段階)

AIは、膨大なデータ(テキスト・画像・音楽など)を使ってパターンを学習します。人間が本を読んで知識を蓄えるのと同じようなイメージです。

| 段階・フェーズ | 概要 |

|---|---|

| データの収集 | ・文章生成AIなら、小説やニュース記事などの大量のテキストを収集 ・画像生成AIなら、写真やイラストを大量に学習 |

| パターンの分析 | ・AIは、文章の文法や構成、画像の色や形などの「共通の特徴」を見つける ・例えば、猫の画像をたくさん学習すれば「猫の形とはこういうものだ」と理解 |

| 確率の計算 | ・「この単語の次には、どんな単語が続く可能性が高いか?」 ・「猫の耳の形は、どのくらいのバリエーションがあるか?」 |

この学習フェーズを繰り返すことで、AIは「どんなデータがどんな特徴を持っているのか」を把握します。

生成フェーズ(AIが新しいものを作り出す段階)

学習が終わると、AIは「新しいデータ」を作ることができます。

| 段階・フェーズ | 挙動例 |

|---|---|

| ユーザーが指示を出す | ・「AIにブログ記事を書かせる」 ・「『猫がピアノを弾いている絵』を生成する」 |

| 学習データをもとにAIが考える | これまで学んだパターンから、最も適切な単語や画像の構成を選ぶ |

| 確率的に「最も自然な形」を選びながらコンテンツを作る | ・文章なら、意味が通るように単語を並べる ・画像なら、正しい形や色の組み合わせで描画する |

このような流れで、AIは新しいコンテンツを生成します。

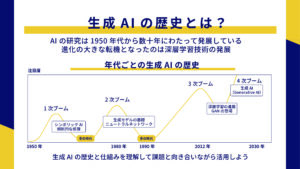

生成AIの歴史

生成AIは、機械学習技術の進化とともに急速に発展してきました。

| 年代 | 概要 |

|---|---|

| 1950年〜1970年代 | 第一次AIブーム推論・探索の時代 |

| 1970年〜1980年代 | 冬の時代 |

| 1980年〜1990年代 | 第二次AIブームニューラルネットワークと進化の始まり |

| 1990年〜2000年代 | 冬の時代 |

| 2000年〜2010年代 | 第三次AIブーム深層学習の台頭 |

| 2020年〜 | 第四次AIブーム生成AIの登場。冬の時代を経ず世界的なAIブームへ |

生成AIの詳細な歴史については「生成AIの歴史」に関する記事をご参照ください。

生成AIの活用例

歴史の長い生成AIは、すでに多くの業界で実用化されています。ここでは、生成AIの活用例について紹介します。

文章作成(ライティング支援)

ChatGPTなどのLLMを活用すれば、記事作成やメールの自動返信が可能です。

- AIによるSEO記事作成の補助

- SNS投稿の自動作成

- メールや報告書の自動生成

画像生成(広告・デザイン)

DALL·EやStable Diffusionを活用することで、広告用のビジュアルやデザインの制作を大幅に効率化できます。

- 企業の広告ビジュアルをAIで自動生成

- SNSやWebサイト用の画像素材を簡単に作成

- ロゴやアイコンのデザイン案をAIが提案

音楽・音声生成(メディア・エンターテイメント)

AIを活用した音楽生成や音声合成技術により、新しい形のクリエイティブなコンテンツ制作ができます。

- AI作曲ツールでオリジナルBGMを生成

- ゲームや動画のナレーション音声を自動作成

- 映画のサウンドトラックをAIが作曲

動画生成(映像制作)

AIによる動画生成技術が発展し、プロモーション動画や映画の一部をAIが作成する事例も増えています。

- AIがシナリオに基づいて映像を生成

- YouTube動画の編集を自動化

- 映画やドラマの背景や特殊効果を低コストで制作

LLMと生成AIの違い

LLMと生成AIは、どちらもAI技術の一部ですが、役割や得意な分野が異なるため、混同されやすい概念です。

画像:LLMと生成AIの違い|スタジオユリグラフ作成

LLMは自然言語の処理を行うAIモデルであり、生成AIは新しいコンテンツ(テキスト、画像、音声、動画)を生み出すAI技術の総称で、LLMは生成AIという大きなカテゴリの中に存在します。

技術的な違い

LLMと生成AIの違いを技術的な観点から掘り下げていきましょう。

| 項目 | LLM | 生成AI |

|---|---|---|

| 目的 | テキストを生成 | さまざまなメディア(テキスト、画像、音声、動画)を生成 |

| 得意分野 | 言語処理 | クリエイティブなコンテンツ生成 |

| 主な技術 | ニューラルネットワーク | 拡散モデル、GAN、VAE |

| 処理方法 | 自然言語の文脈を解析し、単語の予測を行う | 学習データをもとに新しいコンテンツを創造 |

LLMは生成AIの中でも主に「テキスト生成・理解」に特化したモデルです。人間のような自然な対話ができ、情報を整理して論理的な文章を作成できます。一方で、生成AIは文章に限らず、画像・音声・動画などのより広範なコンテンツを生成します。

利用シーンの違い

LLMと生成AIは、用途によって使い分けられます。

ポイントは、LLMは文章を理解しテキストコンテンツを作成することに特化しており、生成AIはLLMを含みつつ、画像・音楽・動画など幅広い分野で活用される点です。

- LLM:文章生成、要約、翻訳、質問応答、情報検索など、テキストを扱う場面で特に活躍

- 生成AI:コンテンツ制作、デザイン、音楽制作など、創造的な分野で強力なツールとして使用される

LLMと生成AIを活用した事例紹介

LLMと生成AIそれぞれの活用事例を紹介します。

LLM搭載の生成AIを活用した事例

LLMを搭載した生成AIには、ChatGPTやPaLM 2などがあります。これらを活用した事例は、自然言語処理に特化した事例に活用されていることが多いのが特徴です。

カスタマーサポートの自動化

GPT-3などのLLMを活用して、自動応答システムを構築するなどの事例があります。LLMによって自然言語での返答が可能となり、サポート担当者の負担を軽減可能です。

コンテンツ制作の効率化

LLMを活用してニュース記事やブログ記事の生成を補助可能で、コンテンツ制作のスピードが大幅に向上します。

法務分野における文書解析

契約書のレビューや法的文書の解析にも使用されます。LLMを活用して大量の契約書を効率的に解析し、契約条項に潜むリスクを自動的に検出するシステムなどを構築可能です。

それ以外の生成AIの事例

LLMを搭載していない生成AIには、画像生成AIや音声生成AIなどがあります。これらの生成AIはクリエイティブなシーンで活用されることが多いのが特徴です。

広告キャンペーンのビジュアル制作

DALL·Eなどの画像生成AIを使って、ターゲット層に合わせた画像やビジュアルを作成します。広告素材の制作スピードが格段に向上し、より効果的なターゲティングが可能です。

映像制作

動画生成AIを使用して、シナリオに基づいた映像コンテンツの生成などを行います。特殊効果や難易度の高いシーンを低コストで制作可能です。

音楽制作

音楽生成AIでは、オリジナルの音楽やサウンドトラックを自動生成する技術が使用されています。このような技術は、映画やゲームの音楽制作において活用されています。音楽生成AIを使用することで、音楽制作のコストが削減され、クリエイティブな選択肢が広がることが期待できます。

まとめ:LLM搭載の生成AIツールを使ってみよう

生成AIは、画像・音楽・動画など多様なコンテンツを創造するAI技術の総称であり、その一部として自然言語処理に特化したLLMが存在します。LLMはテキスト理解と生成に優れており、生成AIはより広範囲なメディアを扱う点で異なります。

LLMを搭載した生成AIを業務に活用したいと考えている場合は、Xarisの利用がおすすめです。XarisはGemini・Claude・GPTなどのLLMを搭載したAIライティングツールで、好みのLLMに切り替えながら使用できます。

それぞれのLLMには「シンプルな表現が得意」「言葉のバリエーションが豊か」などの特徴があり、業務内容によってはGPTではなくGeminiのほうが適しているといったケースがあります。Xarisであれば、そうした場合にLLMを簡単に切り替えられるため、よりスピーディーに業務効率化が図れます。

「生成AIを使って業務を楽にしてみたいけど、どのツールを使えばいいかわからない……」という人は、ぜひXarisを検討してみてください。無料トライアルもご用意しています。